前回の続きです。前回記事はこちら↓

前回は新たに「家庭用ゲーム市場」「携帯ゲーム市場」を創り出した任天堂について触れましたが、今回はSONYを中心に、「持続的イノベーション」と呼ばれるイノベーションについてご紹介していきます。

「持続的イノベーション」とは

ゲームの話に入る前に前提として「持続的イノベーション」について説明します。

一般的な技術革新を指す

イノベーションのバイブルとも言われる、クレイトン・クリステンセン著「イノベーションのジレンマ」によると、持続的技術はこう定義されています。

新技術のほとんどは、製品の性能を高めるものである。これを「持続的技術」と呼ぶ。持続的技術のなかには、断続的なものや急進的なものもあれば、少しずつ進むものもある。あらゆる持続的技術に共通するのは、主要市場のメインの顧客が今まで評価してきた性能指標にしたがって、既存製品の性能を向上させる点である。個々の業界における技術的進歩は、持続的な性質のものがほとんどである。

翔泳社 「イノベーションのジレンマ 増補改訂版」初版 9P

要は「もっと良くする」といったものです。ゲーム機で言えば、「もっと良いグラフィック」「読み込み時間の短縮」などといった、既存のニーズにより高い水準で応えていこうとした結果生じるのが「持続的イノベーション」となります。

本来は「破壊的イノベーション」の方が特殊な事例なので後で挙げるべきなのですが、前回のゲームボーイの際に先に挙げてしまいました。

平成6年:プレイステーション発売

令和元年(2019年)現在でもプレイステーション4まで続いている「プレイステーション」の初代は平成6年に発売されました。

スーパーファミコンとプレイステーションの間にもネオジオ(SNK)や3DO(松下電器産業、現パナソニック)といったハードは登場していましたが、スーパーファミコンの牙城を崩すには至りませんでした。

ちなみに私もスーパーファミコンの次はプレイステーションに行きました。初めて遊んだゲームは「幻想水滸伝」でしたが、これがドハマりして、今でも一番好きなゲームソフトはと聞かれると幻想水滸伝と答えるほどです。

幻想水滸伝の話だけで1記事作れる勢いなのですが、ひとまず抑えて本題に戻ります。6出ないかなぁ・・・

プレイステーションがもたらした持続的イノベーション

ポリゴンによるグラフィックの向上

スーパーファミコンまでのゲームはドットが主流でしたが、プレイステーションではポリゴンが多用されるようになりました。ユーザ目線で最も技術の進歩を感じられたのはこの点ではないでしょうか。

ちょうど良い比較画像を付けたかったのですが、紹介出来そうな公式ページが見当たらなかったので差し控えます泣

いずれにしても、SONYはプレイステーションを通じ従来のスーパーファミコンでは表現出来ない「立体感」をポリゴンで表現する技術的なイノベーション、「持続的イノベーション」を市場にもたらします。

平成9年:ファイナルファンタジーⅦ発売

先述の持続的イノベーションを最も体現していたソフトがスクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売されたファイナルファンタジーⅦかと思います。(リンクはスマートフォン版)

今から見ると大したグラフィックではないかもしれませんが、当時は「実写!?」といった声も上がるほどの最先端の映像でした。

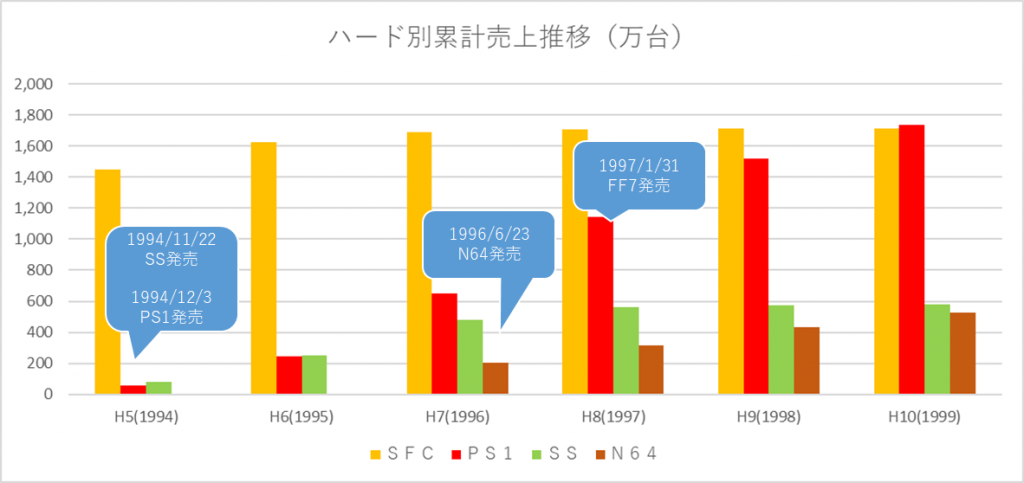

FF7発売後のプレイステーションの売上

このFF7の登場により、プレイステーションの「持続的技術」が多くのユーザに伝わるところとなり、結果としてSONYがハード戦争に勝利した印象があります。

※元データが公式発表値か定かでないので数値は載せていません。

略してしまいましたが、「SFC:スーパーファミコン」「PS1:プレイステーション」「SS:セガサターン」「N64:NINTENDO64」です。

上記グラフから、FF7の発売年である平成8年(1997年)から、プレイステーションの売上が同時期に発売された他ハードにかなり差をつけるようになります。平成10年(1999年)には遂にスーパーファミコンの累計売上すら上回り、国内最大のゲームハードとなっていきます。

その後、SONY・スクウェア(FF)ともに今日に至るまで最先端の技術・グラフィックを市場にもたらす、持続的イノベーターとして市場に居続けることになります。

持続的イノベーションの特徴

既存を上回る技術等による付加価値の提供

冒頭に述べた通り、持続的イノベーションでは、市場に既にある技術・価値に対してさらなる付加価値をもたらすことに主眼が置かれます。

今回の例では先述の「実写のようなグラフィック」に加え、L1L2・R1R2ボタンの導入等を通じた「より思い通りに操作出来るユーザインタフェース」等が付加価値にあたります。

価格の高騰

上記の弊害とも取れますが、スペックが向上する分原価も高騰し、市場価格は高くなります。実際、ハード毎の発売時の定価を比較すると次のようになります。

| ハード名 | 発売日 | 価格 |

| ファミリーコンピュータ | S58(1983)年7月15日 | 14,800円 |

| ゲームボーイ | H元(1989)年4月21日 | 12,800円 |

| スーパーファミコン | H2(1990)年11月21日 | 25,000円 |

| プレイステーション | H6(1994)年12月3日 | 39,800円 |

前回触れた通り、ゲームボーイはファミコンと比べると技術的には全面的な進歩とまでは言えないため価格も大差ありませんが、ファミコンの順当な進化であるスーパーファミコンやプレイステーションでは如実に価格が上がっています。

この頃はまだ「更なる技術進化」に対するニーズも高かったため、このような価格の高騰も受け入れられ、プレイステーションは先ほど示した通り販売を拡大していきました。(ソフトがスーパーファミコンに比べて安価になったこともありますが)

技術のSカーブ

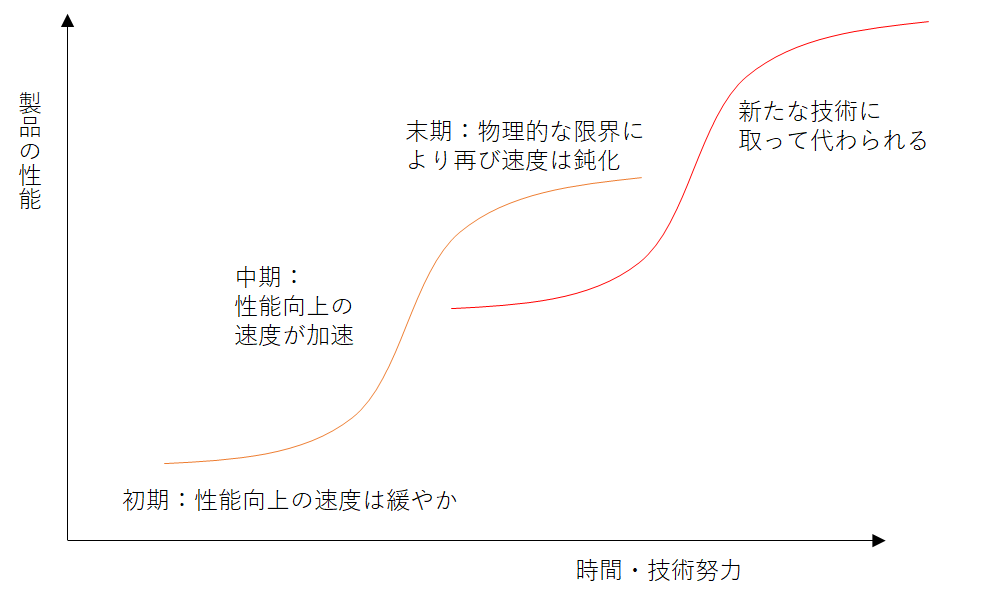

再び引用すると、技術のSカーブとは次の通りです。

技術のSカーブは、技術戦略を考える際に最も重要なものである。Sカーブは、一定期間、または一定量の技術努力によって得られる性能向上の幅が、技術が成熟するにしたがって変化することを示している。

翔泳社 「イノベーションのジレンマ 増補改訂版」初版 72P

この理論によれば、ある技術の初期段階では、性能向上の速度は比較的遅い。その技術が理解され、扱いやすくなって普及すると、技術の向上は加速する。しかし、成熟段階に達すると、徐々に物理的な限界に近づき、いままで以上に時間をかけたり、技術努力を費やさなければ、性能が向上しないようになる。

図にすると以下の通りです。S字がうまく描けない・・・

「新たな技術」というのはゲーム機市場では「新たなハード」と取れます。今回のケースでは、末期に来てグラフィックその他の向上が限界に来つつあったスーパーファミコンに代わる技術=ハードとしてプレイステーションが台頭したと言えます。

その中で、性能向上の速度が加速していったことの象徴がファイナルファンタジーⅦであると考えられます。

ちなみに、破壊的イノベーションにおいては「新たな技術」が右上ではなく下、つまり性能が低下したものとなるのですが、それは次回に解説します。

次回はWii

次回はWiiを題材にして、持続的イノベーションが破壊的イノベーションに淘汰されるという事象を考えてみたいと思います。